五岳集句抄

| 蟻の列聖母マリアの裾めぐる | 藤 美 紀 |

| 魚捌く手元てらてら秋入日 | 野 中 多佳子 |

| 松虫の鳴いた鳴かぬと夫婦なる | 荒 田 眞智子 |

| 退院の近づく風の秋桜 | 秋 葉 晴 耕 |

| 植込みに阿吽の通草薬学門 | 浅 野 義 信 |

青嶺集句抄

| 切る爪のあらぬ方へと飛ぶ厄日 | 青 木 久仁女 |

| 宿出ればミラーに葛の葉の絡み | 太 田 硯 星 |

| 懐かしきテントぐらしも夏の雨 | 山 元 誠 |

| 夏蕨かぶさる飛驒の塞の神 | 成 重 佐伊子 |

| 帰省子の赴任話に旅ごころ | 菅 野 桂 子 |

| 杉焼きの庭下駄さらと足に秋 | 脇 坂 琉美子 |

| 唐黍のかじり始めを決められず | 明 官 雅 子 |

| 遅れ咲く百合の芯まで秋暑し | 二 俣 れい子 |

| 踏ん張つて抜く枝豆や土煙り | 岡 田 康 裕 |

| 譲るつもりの着物をたたむすがる虫 | 小 澤 美 子 |

| 石段の多き墓みち秋暑し | 北 見 美智子 |

| 草萎えて休耕田も秋の色 | 野 村 邦 翠 |

高林集句抄

<主宰鑑賞>

稲の傍題に稲穂があり、出穂は稲穂に準じるものとする。出穂も段階がある。最初に茎を割って出たのが「走り穂」。穂が出ると微細な「稲の花」がつく。それから「出穂期」を経て「穂揃い期」となる。これが「出穂揃ひけり」であり、「風匂ふとなみ野」が大景の空気感を伝える。農家にとっては稔への祈りと期待に満ちた日々である。初々しい田の緑が続く。

<主宰鑑賞>

小言をあれこれとやかましく言うのが「口小言」。遠いといえども雷である。遠雷の存在感、距離感に匹敵するほどの口小言であるとうそぶくところに俳諧味がある。が、聞き流すとしながらも心に留めるべきは留めているような雰囲気もあろうか。やはり遠雷という季語が働いて微妙な情感を出す。

衆山皆響句抄

<主宰鑑賞>

蝉は親しい季語であり蝉時雨も季語を超えた普遍性のある語と言える。それだけに類想の落とし穴があるが、そんな不安もなくて伸びやかに蝉時雨を総身に響かせているようである。とにかく蝉時雨を不動の大きな固まりではなく、おそらく上りか「一段ごとに」別の鳴声、音量としてのかしましさを感じているところに斬新さがある。幾層にも響く蝉時雨。

| 座布団にこもる蔵の香残暑光 | 永 井 淳 子 |

| 亡き母の番茶飲みたし夏負けて | 橋 本 しげこ |

| 縁に座し秋風まとふ山の宿 | 木 谷 美 以 |

| マスクにあらず無花果の箱に満つ | 荒 井 美百合 |

| 白粉花築百年の家に住み | 足 立 美也子 |

| 畔道を踏んで古里墓参 | 新 井 のぶ子 |

| 放課後の声聞こえくる花野風 | 畠 山 美 苗 |

| 余所の子に我が子の昔運動会 | 村 田 昇 治 |

| 造成の片隅草に虫の声 | 多 賀 紀代子 |

| 名代で参る墓とてねんごろに | 若 林 千 影 |

| 夕涼やけんけんぱあの丸印 | 川 渕 田鶴子 |

| 手を振れば寄り来るやうな鰯雲 | 小 西 と み |

| 仕舞はんとすれば朝顔ひとつ咲き | 小野田 裕 司 |

| 開け放ち詰碁ひもとく夏座敷 | 今 井 久 雄 |

| こほろぎに湯加減問はれ森の宿 | 宮 田 衛 |

| 最後よと冷し西瓜を遺影にと | 廣 田 道 子 |

| 庭灼けて褐色の鉢転がれり | 近 藤 令 子 |

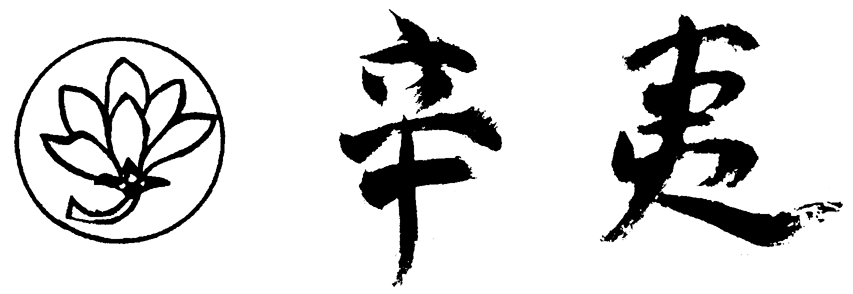

※上記、衆山皆響句抄の各句への<主宰鑑賞>は、俳誌『辛夷』の「鑑賞漫歩」に詳しく掲載されています。